Доходы и уровень жизни. Общественное благосостояние. Социальная политика государства.

1. Первичное распределение. Функциональное и индивидуальное распределение.

2. Проблемы измерения неравенства в распределении доходов: кривая Лоренца и коэффициент Джини.

3. Государственная политика перераспределения доходов и её модели. Дилемма эффективности и справедливости.

2. Проблемы измерения неравенства в распределении доходов: кривая Лоренца и коэффициент Джини.

Если функциональное распределение характеризует экономическую оценку факторов производства в зависимости от их вклада в национальный продукт, то личное распределение национального дохода определяет и социальный статус людей в обществе.

При личном распределении национального дохода возникает проблема дифференциации доходов в обществе, измерить которую можно на основе методологии Парето-Лоренца-Джини. Еще в начале XX века В.Парето на основе фактических данных о распределении доходов сформулировал закон, названный его именем. Согласно закону Парето между уровнем доходов и числом их получателей существует обратная зависимость, другими словами, персональное распределение доходов устойчиво неравномерно, причем уровень неравномерности в распределении доходов «коэффициент Парето» - в разных странах приблизительно одинаков. В концепции Парето дифференциация доходов рассматривается как неизменная и независимая от социальных и политических факторов величина.

Проблему дифференциации доходов довольно точно определил известный французский экономист Л.Столерно: «Страна, в которой доход каждого медленно растет, может быть счастливой страной; страна, в которой средний доход растет очень быстро, но одновременно усиливается неравенство доходов, идет навстречу своей гибели.»

Для определения дифференциации личных доходов в обществе в экономической литературе используют коэффициент фондов (или коэффициент дифференциации доходов), кривая Лоренца и коэффициент Джини (или индекс концентрации доходов). Различают децильный, квантильный и квартальный коэффициенты фондов, которые определяются отношением уровня средних доходов соответственно 10, 20 и 25% самого богатого населения к уровню средних доходов 10, 20 и 25% самого бедного слоя населения.

Коэффициент фондов (например, децильный коэффициент) характеризует степень социального расслоения и определяется как соотношение между средними уровнями денежных доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими доходами. В развитых странах, децильный коэффициент к 2016 году составлял в США -15, в Евросоюзе -7-9, в Скандинавских странах -5-6Ю в Японии -6. В России этот показатель в 1991 году был на уровне 4,5, в 1995 году – 13,4, то в 2016 году он составлял 16. Фактически децильный коэффициент еще выше по регионам страны. Так по мнению ряда ученых-экономистов он составляет в г.Москва и некоторых регионах РФ около 40.

В нашей стране данный коэффициент имеет тенденцию к росту, что свидетельствует не просто о дифференциации общества в распределении национального дохода, а об усилении неравенства в личном распределении доходов общества.

Один из способов измерения неравенства доходов - это проанализировать процентные доли семей, по размеру дохода отнесенных к той или иной категории населения.

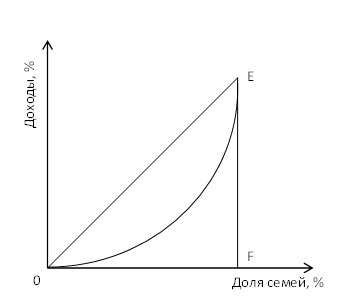

Мы можем графически представить распределение личных доходов по квантилям при помощи кривой Лоренца. На рисунке 1 нанесены процентные данные семей – по горизонтальной оси и процент дохода, который они получают – по вертикальной оси. Диагональная линия ОЕ отражает совершенно равное распределение доходов, поскольку каждая точка из этой линии характеризует то, что данная процентная доля семей получает одну и ту же процентную долю дохода. Другими словами, точки, соответствующие 20% всех семей, получают 20% всего дохода, 40% всех семей получают 40% всего дохода, 60% семей – 60% дохода и т.д., и все они лежат на этой диагональной линии ОЕ.

Нанеся на этот рисунок данные по квантилям из таблицы 2 мы получим кривую Лоренца за 2015 год. Анализируя ее, можно установить, что точка “a”, соответствующая нижним 20% всех семей, показывает, что их доля доходов составляет 5,2%, нижние 40% семей получали 15,2% (5,2+10,0),что представлено точкой “b” и т.д. Размер площади ОabcdE, располагающейся между диагональной линией ОЕ и кривой Лоренца, зависит от того, насколько кривая Лоренца отходит от диагонали, и свидетельствует о степени неравенства доходов. Если фактическое распределение доходов было бы абсолютно совершенным, кривая Лоренца и диагональ ОЕ совпали бы (рис. 2.1).

Рис. 2.1 Кривая Лоренца

На противоположном конце общего диапазона распределения совершенное неравенство, при котором все семьи, кроме одной, получают нулевой доход. В этом случае кривая Лоренца до точки F совпала бы с горизонтальной осью О, а затем вдоль вертикальной оси резка шла бы вверх до точки Е (свидетельствуя, что всего одна семья получает 100% всего дохода). Этому предельному варианту неравенства соответствует вся площадь ниже диагональной линии (OFE). Поэтому, чем дальше кривая Лоренца отстоит от диагональной линии, тем выше в обществе неравенство доходов.

Неравенство в распределении доходов, представленное кривой Лоренца, можно трансформировать в коэффициент Джини – численный параметр концентрации и распределения доходов.

В отношении распределения дохода семей, показанных на рисунке 1, коэффициент Джини равен 0,42. По мере того, как площадь между кривой Лоренца и диагональной линией становится больше, коэффициент Джини возрастает, что свидетельствует о повышении неравенства. Этот коэффициент для совершенного равенства является нулевым, а для полного неравенства равен единице.

Коэффициент Джини можно использовать для сравнения распределения доходов по разным странам. Например, если в России данный коэффициент в настоящее время составляет 0,42, США – 0,408, Японии – 0,25, Германии – 0,283, Франции – 0,327, Финляндии – 0,27, Норвегии – 0,258, КНР – 0,47.

В России коэффициент Джини имеет тенденцию роста. Так, если в 1991г. он составлял 0,256, в 1995 – 0,387, в 1999г. – 0,4, в 2007 – 0,422, в 2015 – 0,42.

В чем состоят причины неравенства доходов среди населения любого общества? К наиболее существенным факторам, которые способствуют неравенству, относятся:

1) различия в унаследованных способностях. Люди наследуют разные интеллектуальные, физические и эстетические способности. Одни унаследовали исключительные способности, необходимые для того, чтобы получить достаточно высокооплачиваемую работу в сфере медицины, менеджмента или права. Другие наделены исключительными физическими качествами и могут стать высокооплачиваемыми профессиональными спортсменами. Только немногие обладают талантом и становятся великими артистами или музыкантами. Остальные же относятся к категории “обычных” людей и обречены заниматься низкооплачиваемыми видами деятельности или вообще не могут работать;

2) образование и обучение. Люди резко отличаются по доходам тем, какое образование и подготовку они смогли получить, а также тем, какую профессиональную подготовку они получили на рабочем месте. Эта дополнительная подготовка увеличивает различие в уровне доходов на основе обучения между теми, у кого образование лучше, и теми, у кого оно хуже;

3) дискриминация. Если дискриминация ограничивает доступ по расовому и этническому принципу (или половому) в результате чего дискриминируемые люди получают доступ только к низкооплачиваемым профессиям, предложение рабочей силы там по сравнению со спросом будет настолько большим, что зарплата и доходы этих людей будут низкими. И наоборот, дискриминация понижает степень конкуренции в тех отраслях, где доминируют, например, мужчины, их зарплаты увеличиваются;

4) предпочтения и риски. Доходы различаются и из-за разного желания участвовать в работе или вообще не участвовать в ней. У тех, кто выбирает вариант остаться дома и заниматься, например, воспитанием детей, предпочитает сокращенный рабочий день или рано выходить на пенсию, обычно получают более низкие доходы, чем те, кто стремиться работать интенсивно в течение многих часов, в том числе и на нескольких работах, последние обычно получают больше, чем первые, которые трудятся менее напряженно.

Люди также отличаются друг от друга по доходам и готовностью рисковать. Например, те предприниматели, у которых удачно внедряется на рынке их товар или услуга, могут получить высокие доходы;

5) неравное распределение богатства. Доход – это поток средств, который складывается из зарплаты, ренты, процентных платежей, отчислений от прибыли. Неравномерное распределение богатства в обществе приводит к неравенству в получении арендных платежей, процентных платежей и дивидендов, что вносить вклад в неравенство доходов;

6) монопольная власть на рынке. Те, кто получают прибыли, борются и завоевывают монопольную власть на рынке, за которой следуют более высокие прибыли и значительный доход владельцев таких компаний;

7) удача, связи и несчастные случаи. Удача, случай и умение “оказаться в нужном месте в нужный момент” – все это также помогает разбогатеть. Нельзя сбрасывать со счетов и роль личных контактов или политического влияния в получении высоких доходов. И наоборот, множество несчастий, влияющих на экономическое положение семьи, таких, как длительная болезнь, несчастный случай, смерть кормильца и безработица, могут довести даже благополучную в экономическом смысле семью до бедности.

С проблемой неравенства в распределении личных доходов связан вопрос о бедности определенных слоев населения. Можно ли определить бедность? Как показывает зарубежная практика для этого необходимо обозначить те границы семейного дохода, за которыми не обеспечивается простое воспроизводство населения. Этот уровень и должен выступать как минимум материальной обеспеченности или прожиточного минимума (так называемый порог или черта бедности). Сейчас в России этот порог бедности определяется в размере около 10 тыс. рублей в месяц на 1 человека. Около 25% россиян находятся ниже черты бедности. Все группы населения, живущие ниже этой черты, являются нищими.

Так в США черта бедности для семьи из 1 человека оценивалась в 2015г. в 7740 долл. в год, из двух человек – 10426 долл., из трех человек – 13078 долл., из четырех – 15730 долл.

Для решения проблемы неравенства в распределении личного дохода в российском обществе и устранения причин бедности и нищеты государству следует изменить свою социально-экономическую политику, сделав ее эволюционно-привлекательной и понятной для большинства населения страны. О социальной политики перераспределения доходов общества, ее моделей пойдет речь в следующем параграфе этой темы.