Инфляция и безработица

1. Занятость и безработица. Формы проявления и

причины безработицы.

2. Социально-экономические последствия

безработицы. Государственная политика в области занятости.

3. Инфляция как экономическое явление

4. Взаимосвязь инфляции и безработицы.

5. Антиинфляционная политика государства.

3. Инфляция как экономическое явление

Инфляция – обесценение денег, происходящее из-за того, что в экономике их становится больше, чем это необходимо. Инфляция характеризуется утратой деньгами своих функций таких как, мера стоимости, средства обращения, средства платежа и т.д.. Зарождаясь на денежном рынке, инфляция распространяется дальше, поражая сферы производства и потребления. Существует немало примеров, свидетельствующих о наличии не только минусов, но плюсов инфляции. Некоторые экономисты полагают, что в краткосрочном периоде инфляция является средством регулирования экономики, стимулирующим совокупный спрос за счет роста объема денежной массы. Однако, как доказано экономической наукой в долгосрочном плане в инфляционных процессах нет ничего положительного, так как они наносят экономики немалый урон. Инфляционные бумы деформируют механизмы рынка и снижают его эффективность.

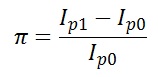

Уровень инфляции (темп роста цен) т- относительное изменение среднего(общего) уровня ценю в макроэкономических моделях уровень инфляции может быть представлен как: ,

,

где

IP1 – средний уровень цен в текущем году

IP0 - средний уровень цен в прошлом году

Средний уровень цен измеряется индексами цен.

Инфляция как социально-экономический процесс является в принципе не устранимой, поскольку современная экономика, по сути, инфляционна по своему содержанию. Экономика, в которой бы не существовали инфляционные процессы, должна отвечать следующим условиям:

1.Отсутствие дефицита государственного бюджета, так как при монетарном способе его покрытия (финансирования) возникают инфляционные импульсы.

2. Центральный банк обязан обеспечить неинфляционное развитие экономики. В действительности центральному банку подчас трудно избежать инфляционных эффектов при проведении краткосрочной денежной политики и обслуживании государственного долга при его наличии.

3. Устранение государственной монополии центрального банка на регулирование предложения денег. В условиях такой монополии возможна ошибка в оценках допустимых пределов необходимого объема денежной экспансии.

4. Поддержание устойчивого макроэкономического равновесия между инвестиционным спросом и предложением сбережений.

5. Государство должно воздерживаться от активного вмешательства в перераспределение доходов, в целях снижения темпов инфляции. Чрезмерное налогообложение обусловливает возникновение макроэкономического эффекта дефицита сбережений, который усиливает неравновесие между инвестициями и сбережениями. Однако государственная политика в области перераспределения доходов является социально оправданной.

6. У граждан страны не должны возникать инфляционные ожидания при повышении цен.

Понятно, что выполнение всех этих условий представляется мало реалистичным, что обусловливает не столько борьбу с ликвидацией инфляции как социально-экономического явления, сколько регулирование ее темпов.

Исследование инфляционных процессов привлекало внимание многих ученых – экономистов, в связи с чем сформировались различные представления о причинах ее возникновения, и факторах ее детерминирующих. Так, с позиции монетаристской школы инфляция зарождается на денежном рынке. Именно там, в деформациях денежного обращения и следует искать ее причины, которые связаны, во- первых, с неправильной денежной политикой центрального банка, в результате которой появляется избыточная масса денег, не обеспеченная товарами; во-вторых, с наличием бюджетного дефицита. Бюджетный дефицит неминуемо приводит к инфляции, однако ее уровень зависит от организации покрытия бюджетного дефицита. Финансирование дефицита посредством денежной эмиссии ведет к резкому ускорению темпов инфляции. Если дефицит финансируется за счет регулярных займов правительства в центральном банке, то в этом случае инфляция все равно неизбежна, хотя и протекает несколько медленнее. Возможен и третий вариант покрытия дефицита, когда правительство размещает свои долговые обязательства в других странах. Однако такой, казалось бы неинфляционный путь, вызывает значительный эффект вытеснения частного инвестиционного спроса государственным, что приводит к замедлению экономического развития, замедлению роста предложения товаров, что усугубляет инфляционное неравновесие рынков. Таким образом, при любом способе финансирования бюджетного дефицита возникают инфляционные процессы. Кроме вышеназванных на ускорение темпов инфляции влияет рост расходов на военные нужды, т.е. развитие ВПК, монополизация рынков, а также внешнеэкономические факторы, например перенос инфляции по каналам мировой торговли, когда рост цен на сырье или энергоносители придает новый импульс механизму инфляции затрат.

Согласно немонетарной концепции инфляция возникает на товарном рынке и представляет собой инфляцию покупателей или инфляцию спроса. Так как совокупный спрос состоит из потребительских расходов, инвестиций, государственных расходов, чистого экспорта, увеличение этих элементов без соответствующего роста производства может приводить к инфляции. Например, рост чистого экспорта означает, что производственные товары потребляются за рубежом, а доходы от их производства формируются внутри страны. Государство может увеличить расходы на социальные или военные нужды, финансируя их не за счет сбора налогов, а за счет дефицита бюджета и т.д.

Существует два основных типа инфляции – это открытая и подавленная (скрытая).

Инфляция называется открытой, если макроэкономическое неравновесие в сторону спроса выражается в постоянном повышении цен. Открытая инфляция не разрушает механизмы рынка: одновременно с ростом цен на одних рынках наблюдается их снижение на других. Это объясняется том, что механизмы рынка продолжают работать, посылают в экономику ценовые сигналы, подталкивают инвестиции, стимулируют расширение производства и предложения. Следовательно, борьба с открытой инфляцией является сложным, но не безнадежным делом. Открытая инфляция может проявляться в следующих формах:

-адаптивные инфляционные ожидания;

-инфляция издержек;

-инфляция спроса;

-налоговая инфляция.

Инфляция спроса возникает как следствие избыточных совокупных расходов (совокупного спроса) в условиях, близких к полной занятости.

Инфляция издержек возникает как следствие повышения средних издержек на единицу продукции и снижения совокупного предложения. Этот тип инфляции приводит к стагфляции (стагнация в сочетании с инфляцией), то есть к одновременному росту инфляции и безработицы на фоне спада производства. Повышение средних издержек относительно сокращает прибыли фирм, что приводит к снижению выпуска фирм и спаду совокупного предложения в целом. При прежнем уровне совокупного спроса снижение совокупного предложения приводит к росту среднего уровня цен и увеличения темпов инфляции.

Причины повышения средних издержек производства:

3) повышение номинальной заработной платы, которое не уравновешивается увеличением производительности труда;

4) повышение цен на сырье;

5) увеличение налогов.

Инфляция издержек в известной мере самоограничена: спад производства сдерживает дополнительный рост издержек производства, так как при возрастающем уровне безработицы номинальная заработная плата постепенно снижается. Сочетание инфляции спроса и инфляции издержек образует инфляционную спираль, в которой возросшие инфляционные ожидания экономических агентов выполняют роль передаточного механизма. Бюджетно-налоговая или кредитно-денежная экспансия, направленная на краткосрочное стимулирование совокупного спроса, вызывает инфляцию спроса по мере приближения экономики к состоянию полной занятости ресурсов. В условиях инфляции спроса экономические агенты постепенно корректируют свое поведение: ставки номинальной заработной платы вызывает рост средних издержек производства, что является основой для развертывания инфляции издержек. Если правительство и Центральный Банк не располагают инструментами управления инфляционными ожиданиями, то на основе спирали» «заработная плата – цены» возникает неуправляемая инфляция с быстрым темпом роста цен. Уровень доверия граждан к финансовым институтам оказывает существенную роль в раскручивании инфляционной спирали. Чем ниже уровень доверия общества к правительственных органам и Центральному Банку, тем сложнее снизить инфляционные ожидания экономических агентов и стабилизировать уровень цен.

Подавленная инфляция возн6икает в том случае, если макроэкономическое неравновесие в сторону спроса сопровождается всеобщим государственным контролем цен. Подавленная инфляция лишает изготовителей необходимых ценовых стимулов, что препятствует расширению производства. Поскольку зависимость цен от спроса заметно ослабевает или даже исчезает, то становится непонятным, в каких товарах и услугах нуждается население, куда должны направляться потоки инвестиций. Тотальный государственный контроль, разрушая механизмы рынка и устраняя конкуренцию, делает ненужным осуществление технологических нововведений, экономию ресурсов. В результате возникают хронические структурные аномалии и диспропорции, препятствующие развитию потребительского сектора. Подавленная инфляция проявляется в следующих формах:

- административный контроль цен;

-инфляция предложения;

-инфляционные ожидания дефицита;

инфляционные ожидания заемщиков.

Подавленная инфляция характерна для стран с централизованно-планируемой системой, с высоким уровнем государственного контроля.

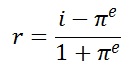

Воздействие инфляции на уровень реальных доходов экономических агентов противоречиво. Инфляция по-разному влияет на перераспределение доходов в зависимости от того, является ли она ожидаемой или непредвиденной. В случае ожидаемой инфляции получатель дохода может принять меры, чтобы предотвратить или уменьшить негативные последствия инфляции, которые в противном случае, отразятся на величине его реального дохода. Корректировка номинальных доходов может быть осуществлена с учётом уравнения Фишера: i=r-πe, где i и r – номинальная и реальная ставка процента, а πe - уровень ожидаемой инфляции. При темпах инфляции, превышающих 10%, уравнение Фишера имеет вид:

Непредвиденная инфляция приводит к снижению всех видов фиксированных доходов и «субсидирует» тех экономических агентов, чьи номинальные доходы возрастают быстрее, чем средний уровень цен. В условиях неожиданной инфляции получатели ссуд выигрывают за счет кредиторов, так как долги возвращаются обесцененными деньгами. Правительства, накопившие значительный государственный долг, нередко проводят политику краткосрочного стимулирования инфляции, которая способствует относительному обесценению задолженности.

Если экономические агенты имеют диверсифицированные источники доходов, то они могут одновременно «выиграть» и «проиграть» в условиях роста уровня инфляции.

В зависимости от темпов роса показателей инфляции различают следующие виды инфляции.

Ползучая инфляция. Темп роста цен - до 10% в год. это умеренный рост цен. который не оказывает существенного негативного влияния на экономическую жизнь. Сбережения остаются прибыльными (процентный доход выше инфляции), риски при осуществлении инвестиции почти на возрастают, уровень жизни понижается незначительно. Этот уровень инфляции характерен для стран с развитой рыночной экономикой. Так, в западноевропейских странах последние 15 лет инфляция составляет в среднем 3-5% в год.

Галопирующая инфляция. Темп роста цен - до 300-500% в год. месячные темпы роста измеряются в двузначных числах. Такая инфляция оказывает негативное влияние на экономику: сбережения становятся убыточными, долгосрочные инвестиции становятся слишком рискованными, уровень жизни населения значительно сокращается. Такая инфляция характерна для стран со слабой экономикой или стран с переходной экономикой.

Гиперинфляция. Темп роста цен более 50% в месяц. В годовом исчислении - более 10000%. Такая инфляция действует разрушительно на экономику, уничтожая сбережения, инвестиционный механизм, производство в целом. Потребители пытаются избавиться от денег, превращая их в материальные ценности. Процветает спекуляция. Такая ситуация была характерна для России в период гражданской войны, когда финансовая система была полностью разрушена. Гиперинфляция, помимо негативных экономических последствий, опасна еще и тем, что остановить ее можно только неэкономическими мерами: жестким контролем цен, принудительным изъятием продовольствия у производителей и т.д.

Последствия инфляция весьма сложны и разнообразны. Небольшие ее темпы в краткосрочном периоде содействуют росту цен и нормы прибыли, являясь, таким образом, фактором временного оживления конъюнктуры. по мере углубления, инфляция превращается в серьезное препятствие для воспроизводства, обостряя экономическую и социальную напряженность в обществе. Галопирующая инфляция дезорганизует хозяйство, наносит серьезный экономический ущерб как крупным корпорациям, так и малому предпринимательству, прежде всего из-за неопределенности рыночной конъюнктуры. Инфляция затрудняет проведение эффективной макроэкономической политики. К тому же неравномерный рост цен приводит к возникновению диспропорций между секторами экономики, а также искажает структуру потребительского спроса. Высокие тепы роста общего уровня цен отрицательным образом воздействует и на фискальную систему из-за так называемого эффекта Танзи-Оливера, который проявляется в обесценении поступлений от налогообложения. В условиях инфляции обесцениваются сбережения населения, потери несут банки и учреждения, предоставляющие кредит. Инфляция имеет и социальные последствия, она ведет к перераспределению национального дохода, является как бы сверхналогом на население, что обусловливает отставание темпов рост номинальной, а также реальной заработной платы резко возрастающих цен на товары и услуги. Ущерб от инфляции терпят все категории граждан, доходы которых либо уменьшаются, либо возрастают темпами меньшими, чем темпы инфляции.